Las manufacturas textiles han tenido siempre una gran valoración en el mundo andino prehispánico. Para los Incas, tuvieron una importancia religiosa, social y política, por lo cual su Estado tomaba una participación activa en la producción. Para el pueblo Mapuche, constituyeron una forma de expresar valores culturales y fundamentales y significados de su tradición. Muchos pueblos prehispánicos desarrollaron técnicas y patrones de creación textil que han perdurado en los tejidos artesanales argentinos.

Los colonizadores, al establecer los primeros asentamientos y ante la necesidad de proveerse prendas de vestir, sumaron a las tradiciones de los pueblos originarios nuevos elementos, como el telar europeo y géneros de lino y algodón traídos desde el viejo continente. El resultado fue un nuevo conjunto de prácticas textiles que evolucionarían en el tiempo para dar lugar a una hibridación, de la cual los tejidos artesanales argentinos llevan la marca.

La influencia del tejido andino

El tejido andino se ha caracterizado por la belleza de sus colores y patrones, por su complejidad técnica y por su valor de expresión cultural. Los artesanos preshispánicos lograron plasmar en los textiles la sabiduría y significados de sus pueblos.

El desarrollo técnico de la trama y la urdimbre, asociado originalmente con la cestería, dio lugar a la creación de bolsas y sogas confeccionadas de manera simple. Se tiene constancia arqueológica de que estos objetos ya se hacían hace más de 10000 años en los Andes del Perú. A la totora y el junco, naturalmente se sumó la lana. Estos materiales se fueron ensamblando en la vida cotidiana de las sociedades andinas y las técnicas del tejido se desarrollaron en complejidad en la medida en que se asociaron con la estética y los símbolos de la religión.

Te invitamos a disfrutar de este video sobre los tejidos andinos, presentado por Mariana Tschudi en la muestra de arte Pachatopías de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el Museo Amano en abril de 2017.

TEJIDO ANDINO from AdemasArteDigital on Vimeo.

La intervención de los colonizadores

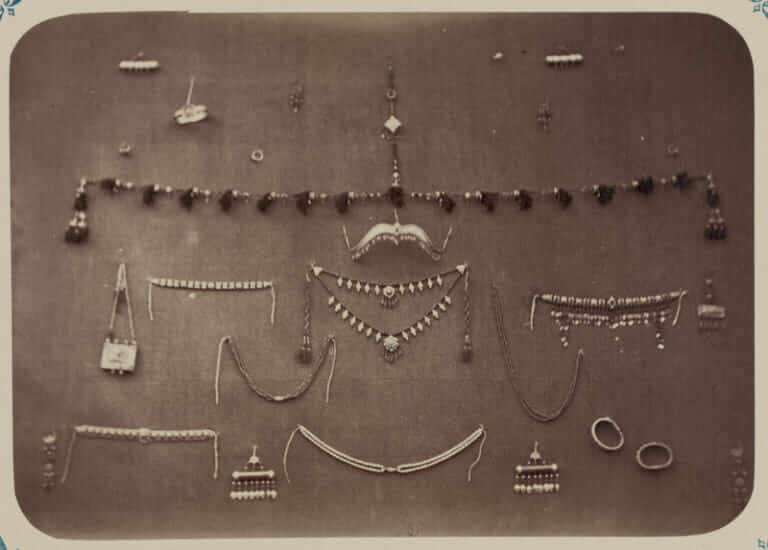

Con el asentamiento de los colonizadores, los aborígenes se convirtieron en los principales proveedores de prendas de vestir. Los europeos pronto comenzaron a valorar la habilidad de las nativas para hilar y tejer, lo que derivó en la creación de obrajes textiles por parte de los jesuitas. En estos obrajes, se utilizaban telares de tipo europeo, que permitían fabricar piezas tejidas que luego se cortaban para hacer la confección de la vestimenta. La concepción andina establecía que el tejido no debe cortarse, por lo que utilizaban distintas medidas de telares según el tipo de prenda a crear. El telar europeo fue una importante primera modificación con respecto a las tradiciones originarias.

Desde el siglo XVI, el comercio de textiles prosperó de manera sostenida, especialmente con los tejidos de algodón realizados por las mujeres indígenas. A las tradiciones y el saber de la cultura andina, se fueron sumando otras tradiciones textiles, como la europea o la árabe. Muchas de las técnicas originarias se fueron perdiendo y otras se hibridaron para dar lugar a desarrollos propios de la cultura criolla en las provincias de Argentina.

Proceso de elaboración de los tejidos

El proceso de elaboración de las artesanías textiles varía con las tradiciones culturales de las diferentes sociedades. En general, se siguen las siguientes etapas:

- Obtención y selección de materia prima: En esta etapa, los artesanos evalúan las cualidades que ofrecen los tejidos vegetales y animales y seleccionan las más propicias para los productos que desean realizar. La fibra animal más importante es la lana de oveja, pero las sociedades han recurrido también a otros animales, como cabras y camélidos (llama, camello, vicuña, alpaca) o el gusano de seda. A nivel vegetal, se han utilizado haces de fibras (lino, cáñamo, yute, etc.) o fibras únicas, como el algodón.

- Proceso de hilado: Este es un primer nivel de tratamiento de la materia prima. Puede realizarse por torsión manual o recurriendo a un tortero o volante de huso.

- Tratamiento de hilados: Este segundo nivel incluye la tensión de los hilos y el teñido con diferentes colores, así quedan preparados para comenzar a tejer.

- Proceso de tejido: Los artesanos, luego de hacer o comprar el hilado, utilizan distintas técnicas y herramientas para dar origen a los productos tejidos (telar, agujas, bastidores, lanzaderas, etc.).

Te invitamos a conocer el proceso de hilado explicado por una artesana textil:

En el caso de los tejidos artesanales argentinos, el proceso es similar, aunque existen algunas diferencias de estilo según las regiones consideradas.

Tejidos artesanales en Salta y Jujuy

Las provincias de Salta y Jujuy tienen una rica historia en la producción de tejidos. Cada una de ellas, cuenta con hallazgos arqueológicos de siglos de antigüedad. Los primeros tejidos de los que se tiene constancia, realizados con hilo y una sola aguja, aparecieron en el paraje Inca Cueva, ubicado 48km al noroeste de Humahuaca.

En estas provincias, existen criaderos de camélidos, ovejas y corderos, lo que permite extraer la materia prima necesaria para la fabricación de artesanías textiles. Hoy en día, Jujuy produce hasta 100 toneladas de fibras de llama por año, con un stock del 70% de este animal a nivel nacional. Más de 2500 emprendedores se dedican en la provincia a la cría y producción de camélidos. La asociación Acopios de Comunidades Andinas, espacio que nuclea a cinco organizaciones, vende fibras seleccionadas, clasificadas a partir de 7 categorías de color y 3 de finura, obteniendo 21 tipos distintos con características homogéneas.

Variedad de tejidos artesanales argentinos

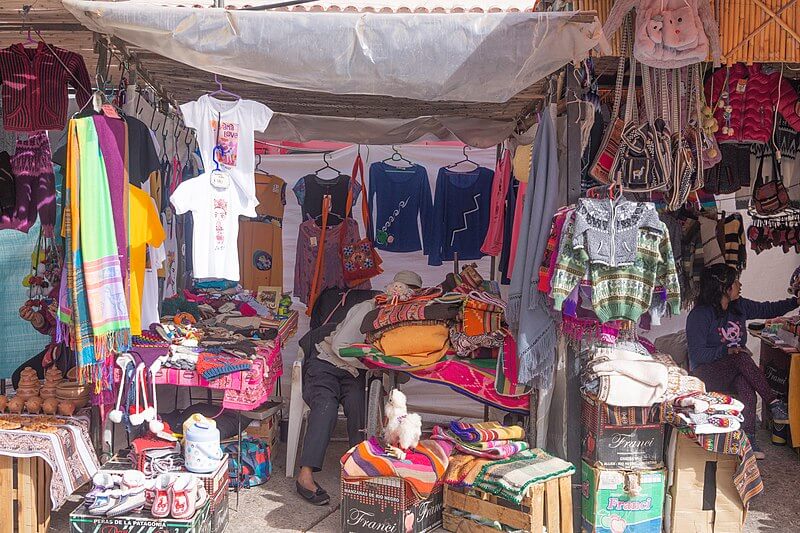

Los tejidos del norte de Argentina se caracterizan por su variedad de colores y su combinación. El turista puede encontrar una amplia oferta de bolsos, mantas, ponchos y otras prendas de vestir recorriendo la Quebrada de Humahuaca o el Alto Valle Calchaquí. Este último, cuenta con una importante tradición en telar criollo, con la localidad de El Colte especializada en la producción de ponchos. Entre las artesanías elaboradas, también pueden encontrarse frazadas, alfombras, tapices, fajas y bolsos.

En el tramo de la ruta nacional 40 entre Payogasta y Angastaco, se encuentra el Camino a los Artesanos. Entre El Colte y Seclantás, un conjunto de artesanos mantiene viva la llama del telar criollo, con tejidos que evocan la flora, la fauna e iconografías donde la imagen es inspirada por el arte de los pueblos originarios. En los patios de estos artesanos, los visitantes pueden tener un contacto con la producción artesanal del hilado, ver el funcionamiento de un telar o, sencillamente, conocer los productos y pedir información sobre características y precio.

En la zona del Camino a los Artesanos, se fabrica el tradicional poncho salteño, de color rojo intenso, conocido y apreciado en todo el país. Luego de ver el siguiente video, podrás hacerte una imagen más detallada de este interesante recorrido turístico que deberías tener en cuenta si alguna vez visitás la región.

El tejido artesanal en Catamarca

Belén es, quizás, el área más prolífica de producción de artesanías en Catamarca. Sus habitantes lo llaman “la cuna del poncho“, ya que esta prenda ha tenido un gran desarrollo allí, tanto en calidad como en variedad. En este departamento, se encuentra la Ruta del Telar, un fantástico recorrido que une a cientos de artesanos que se dedican al tejido criollo.

En la Ruta del Telar, cada localidad se destaca por el trabajo de las fibras de llama, oveja y vicuña con diseños propios. A lo largo de 300 kilómetros y 50 postas, las turistas pueden conocer a los artesanos y su catálogo artesanal, comprar increíbles productos y ver el funcionamiento en vivo de la manufactura textil en el patio de sus viviendas, donde la mayoría instala los telares.

El Proyecto de la Ruta del Telar, cuyo objetivo es optimizar la comercialización de los productos artesanales de Belén, es impulsado por la Secretaría de Turismo de Catamarca, el Consejo Federal de Inversiones, la Secretaría de Agricultura Familiar y la Cadena de Valor de la Lana/Fibra Belén (CAVALAF). Gracias a esta iniciativa, es posible acceder fácilmente a un acervo cultural muy valioso para el país, con productos que incluyen mantas, chalinas, ponchos, caminos de mesa, entre otras artesanías textiles, fabricados mayormente con fibras locales y con patrones de diseño y colores que transmiten el espíritu de la región.

Te compartimos este interesantísimo video sobre la Ruta del Telar del programa Gente de Mi Pueblo.

Artesanía del tejido en La Rioja

(Publicación original: https://feriadeartesanos.com/artesanias/artesania-del-tejido-en-la-rioja-argentina/)

Antes de que los fértiles valles de La Rioja se convirtieran en zonas importantes de la agricultura y vitivinicultura argentinas, existió en la provincia una fuerte actividad ganadera dedicada al comercio con el país vecino de Chile. Asociada a esta actividad, la producción textil con lana de oveja, guanaco y vicuña proveyó a los habitantes del lugar con elementos necesarios de abrigo en los fríos inviernos y de montura o transporte de objetos para los caballos utilizados como medio de transporte. Mantas, ponchos, chalinas, peleros y alforjas se encuentran entre los clásicos objetos producidos en la región.

Los tejidos riojanos combinaban, como otros tejidos artesanales argentinos, elementos autóctonos e hispánicos. Durante el siglo XX, se caracterizaron por conservar las tradiciones para las técnicas de hilado, teñido, tejido y decoración, sin incorporar elementos industriales.

Proceso de producción

La lana de oveja, comprada en las barracas, luego de hilada, era teñida con tinturas de origen vegetal o usada en estado natural, con diferentes tonalidades de colores blanco, marrón y negro. Las lanas de guanaco y vicuña, extraídas del cuero del animal con un cuchillo filoso, eran usadas siempre en estado natural.

En general, el telar más utilizado solía ser el horizontal con pedales y herramientas adicionales, como la pala y el peine. La utilización de estos últimos tenía la función de dar a la trama un carácter más tupido o abierto. En el caso de los peleros o el bordado de telas, se utilizaba un bastidor de madera del tamaño de la pieza a trabajar. Distintas técnicas intervenían para la decoración: listado, faz de trama, payado, atado y la técnica española de bordado. Las lanas de guanaco y de vicuña eran siempre trabajadas a pala y de manera lisa o decoradas con la técnica de listado.

Los tejidos eran realizados, principalmente, por mujeres, con el fin de ser usados en su núcleo familiar. La producción para la venta era escasa y tenía como función apoyar el ingreso provisto por el trabajo del hombre, aunque algunas mujeres lograron hacer de esta artesanía su medio de subsistencia.

El avance de la industrialización tuvo un fuerte impacto negativo sobre la actividad artesanal del tejido en la provincia. La mayoría de las técnicas fueron quedando sólo en la memoria de las mujeres con mayor edad del grupo familiar.

Iniciativas de recuperación

La Universidad Nacional de Chilecito, en el año 2009, dio inicio a un importante trabajo para recuperar muchas de las tradiciones relacionadas con el oficio de la artesanía del tejido en la provincia de La Rioja, especialmente en la zona de Famatina y Chilecito. Su intervención apuntó a generar estrategias de inserción laboral para las familias de la zona a partir de la revalorización del tratamiento de lanas y fibras de llama y oveja.

Al día de hoy, son muchas las personas que, nucleadas en talleres de enseñanza y producción de tejidos artesanales, comienzan a rescatar el saber de las generaciones anteriores sobre materiales, técnicas, telares y diseño de prendas, para ofrecer una renovada versión de las estéticas tradicionales del pueblo riojano.

La Casa de los Fajardo

Si alguna vez recorrés el trayecto riojano de la ruta 40 y pasás por Santa Clara, cerca del límite con San Juan, no pierdas la oportunidad de acercarte a la Casa de los Fajardo para entrar en contacto con las maravillas del telar riojano. Una vez más, te compartimos un video del programa Gente de Mi Pueblo, con una entrevista realizada en 2017 a Nicolás Fajardo.

Seguramente, es mucho lo que queda por decir sobre los tejidos artesanales argentinos en la región del noroeste. Apenas hemos realizado una breve presentación del tema. Esperamos, en el futuro, poder ampliar algunas cuestiones y considerar otros tejidos tradicionales argentinos pertenecientes a otras provincias e influenciados por otras culturas, como la mapuche en Neuquén o la ranquel en La Pampa. Por el momento, deseamos que hayas disfrutado el contenido y dejes debajo tus comentarios.

Si llegaste hasta acá, es posible que te apasione conocer sobre los tejidos artesanales argentinos y quieras tener acceso a más recursos.

Hacé click en el botón para descargar el catálogo La Argentina Textil del Fondo Nacional de las Artes